Le débat indispensable sur le projet de loi d’orientation agricole (PLOA) se fait attendre : il ne doit pas oublier les salariés !

L’agriculture change : les salariés de l’agriculture sont de plus en plus nombreux, mais la promotion de l’emploi de qualité reste insuffisante !

Pour la CFDT AGRI-AGRO l’attractivité des emplois en agriculture est un défi pour l’avenir de l’agriculture

Le salariat qui représente déjà près de la moitié de la force de travail en agriculture est amené à prendre une place encore plus importante demain. Tout l’enjeu actuel en agriculture, c’est de proposer des emplois de qualité, stables, bien rémunérés, avec de bonnes conditions de travail et des perspectives d’évolution professionnelle.

Pour la CFDT AGRI-AGRO, les politiques publiques doivent soutenir la transformation vers un emploi agricole désirable. Attirer de nouveaux actifs en agriculture, c’est le défi de l’agriculture pour les années à venir.

De nouveaux modèles de gouvernance des exploitations agricoles se développent, mais l’image d’Épinal de l’exploitation agricole individuelle et familiale reste encore trop souvent au centre de tous les discours. Pourtant de nombreux experts dressent le constat d’une révolution agricole « indicible » avec de moins en moins d’exploitations familiales et un salariat en développement. Mais alors, pourquoi parle-t-on si peu des salariés du monde agricole ?

Etude Le Basic: Les salariés sont trop souvent invisibilisés

Une étude récente du cabinet Le Basic réalisée à la demande de la CFDT AGRI-AGRO révèle que les salariés sont les grands oubliés des débats sur l’agriculture. Pourtant 7 personnes sur 10 qui travaillent dans le secteur agricole sont des salariés et la pénurie de main-d’œuvre y est toujours plus préoccupante. Près de la moitié des travailleurs sont en CDD et contrats saisonniers. La durée moyenne du contrat est de vingt jours. Le nombre de contrats saisonniers annuels est compris entre 800.000 et 1 million.

Agriculture : Concentration économique et fort recours à la sous-traitance

Ces évolutions sont liées en premier lieu à la concentration des exploitations agricoles. Leur taille augmente fortement avec moins de chefs d’exploitation et de main d’œuvre familiale. Les transmissions d’exploitations sont difficiles. Le travail en agriculture est de plus en plus réalisé par des salariés de l’exploitation et/ou par les salariés de prestataires (entreprises de travaux, groupements d’employeurs…). Le recours à la sous-traitance se développe très fortement.

Or, lors de la crise agricole survenue en janvier 2024, il a été très peu question des salariés.

Pour la CFDT AGRI-AGRO, même les outils de statistiques publiques mesurent mal l’évolution du salariat agricole et de sa précarité ( ex : durée des contrats, recours au travail externalisé, passage au salariat chez les exploitants, etc.).

Agriculture : quelle conditionnalité est mise aux aides dont bénéficient les entreprises ?

La CFDT AGRI-AGRO propose de renforcer la cohérence des politiques publiques et de conditionner les aides aux entreprises. Les politiques publiques doivent soutenir les modes de production et les structures d’emploi en garantissant un rééquilibrage vers les contrats de travail permanents et en sécurisant les parcours professionnels des salariés. Elles doivent aussi faciliter la mise en place d’instances représentatives du personnel.

Les soutiens financiers publics actuels liés à l’emploi sont constitués de deux dispositifs d’exonération de cotisations sociales. Nous réaffirmons que si une niche sociale est créée, elle doit être ciblée, conditionnée et limitée dans le temps, afin de ne pas entretenir le déficit social. La CFDT AGRI-AGRO est d’accord pour orienter les aides publiques à l’agriculture vers les modes de production agroécologique qui associent des exigences sociales et environnementales.

Projet de loi d’orientation agricole : les propositions de l’AGRI-AGRO pour concilier la durabilité et l’engagement social

France Service Agriculture : un service délivré par les Chambres d'Agriculture

Le projet de loi précise les objectifs auxquels les politiques publiques devront répondre d'ici 2035 en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations. Il prévoit la mise en place, dans chaque département, d’ un guichet unique d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, constitué par la Chambre d’Agriculture. Ce guichet est destiné à toutes les personnes voulant s’engager dans une activité agricole ou céder une exploitation.

Ce service sera appelé "France Services Agriculture". Il offrira accès à des outils de diagnostic qui permettront d’évaluer les exploitations à céder ou les projets d’installations au regard de leurs performances économiques ou sociales, mais aussi du changement climatique. Un module dit « stress test » résilience climatique sera développé dès 2025 afin d'évaluer la résilience du projet d'installation ou de transmission. Or, pour la CFDT AGRI-AGRO, une exploitation ne peut être durable, vivable et résiliente, si elle ne prend pas en compte le travail.

La CFDT AGRI-AGRO souhaite que les diagnostics d’exploitation prévus par le projet de loi intègrent un module durabilité sociale

Pour la CFDT AGRI-AGRO, la durabilité sociale doit aussi être évaluée dans ces diagnostics. Il s’agit de prendre en compte l’organisation du travail, les conditions de travail et les enjeux d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Toutes ces dimensions du travail, porteuses de sens, sont importantes, tant pour la bonne santé économique de l’exploitation que pour son impact neutre ou positif sur l’environnement.

La CFDT Agri-Agro demande donc l’ajout d’un module social aux diagnostics à mettre en place afin de fournir des informations utiles aux agriculteurs à différentes étapes de la vie de l’exploitation agricole.

Projet de loi d’orientation agricole : la création d’une certification sociale des exploitations agricoles est indispensable

Vers une certification sociale dotée d'un référentiel social

Différents labels et certifications existent pour valoriser ces aliments et guider les consommateurs : ils attestent d’une durabilité des produits. Ces signes de qualité valorisent des bonnes pratiques de production. Néanmoins, la dimension sociale est bien souvent absente de ces engagements. Il manque des labels sociaux.

Pour la CFDT Agri-Agro, on ne peut pas qualifier une production de durable et de qualité si les conditions de travail et d’emploi des travailleurs ne sont pas bonnes et s’il n’y a pas un haut niveau d’exigences sociales. Nous demandons donc la création d’une certification sociale, permettant la prise en compte de la valeur humaine.

La prise en compte de la valeur humaine au sein des entreprises agricoles constitue un levier d’amélioration de la qualité de vie au travail et d’attractivité.

Intégrer des critères sociaux dans les signes de qualité officiels (SIQO)

L’Etat doit promouvoir la haute valeur humaine en agriculture, en prévoyant l’intégration de critères sociaux dans les certifications de produits alimentaires ; en premier lieu dans les cahiers des charges des SIQO.

Il s'agit d'intégrer des critères relatifs au bien-être au travail, à la mise en place de dispositifs de valorisation des compétences des salariés et d’accès à la formation continue ou encore de critères traduisant la qualité des relations employeurs/salariés. Concrètement, nous souhaitons que l’Etat s’engage à la création de cette certification sociale au travers la définition d’un référentiel avec si besoin, une phase expérimentale, avant l'adoption d'un encadrement réglementaire. Puis, un accompagnement technique et financier aux entreprises agricoles (diagnostic, conseil, crédit d’impôt…) est à mettre en place, ainsi qu' une valorisation de leurs engagements au travers un affichage social.

Projet de loi d’orientation agricole : la CFDT AGRI-AGRO souhaite un dialogue social renforcé sur les conditions de travail en agriculture

Les Commissions Paritaires d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CPHSCT)

Les CPHSCT sont des lieux de propositions, d’échanges et de concertation entre partenaires sociaux sur l’amélioration de la santé, la sécurité et les conditions de travail en agriculture.

Pour relancer une dynamique dans ces instances, les partenaires sociaux ont conclu un accord national. La loi doit être modifiée pour permettre la mise en œuvre généralisée de cet accord.

Etendre le rôle des CPHSCT à la santé mentale pour renforcer la protection des salariés

La CFDT Agri-Agro demande une évolution du code rural, afin d’étendre le rôle de ces commissions CPHSCT à la santé mentale. Elle demande que du temps rémunéré soit donné aux représentants des salariés qui siègent dans cette instance pour leur permettre d’exercer leurs fonctions et pour une mise en place de ces commissions de façon décentralisée, dans la proximité, au niveau interdépartemental ou régional.

Soulignons le fait que les CPHSCT constituent un lieu d’écoute des difficultés rencontrées par les salariés et les employeurs. Elles soutiennent la diffusion des bonnes pratiques concernant la santé et la sécurité au travail. C'est pourquoi, le 9 avril 2024, la Commission Paritaire Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Agriculture (CPNACTA) a organisé une Journée consacrées aux Commissions Paritaires d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CPHSCT). De son côté, la MSA vient de leur consacrer un guide.

Pour en savoir plus :

« Étude des effets des financements publics sur l’emploi agricole salarié en France », Lebasic, Juin 2023 : [Téléchargez l’étude Le Basic ]

Synthèse de l’étude Le BASIC-CFDT AGRI-AGRO : [téléchargez la synthèse de l’étude Le Basic]

Décret n° 2023-705 du 31 juillet 2023 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : [Téléchargez le décret]

Guide de la MSA : [Téléchargez le guide MSA Réussir sa CPHSCT]

#PLOA #Agriculture #Emploi #Salarié#Travail#CPHSCT#MSA

Les pesticides et leurs risques : une préoccupation majeure

Des avis scientifiques inquiétants

La CFDT AGRI-AGRO a été alertée par des études scientifiques sur le manque d'efficacité des équipements de protection individuelle (EPI) dans l’application des produits phytopharmaceutiques. En 2022, elle a donc saisi la CnDAspe (Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement).

Son objectif est alors d'identifier les failles qui ont empêché la réduction des risques d'exposition aux pesticides pour les travailleurs agricoles.

Un rapport accablant de la CnDAspe : quelles recommandations ?

L'avis de la CnDAspe

En avril dernier, la CnDAspe a publié son avis. Ce rapport met en lumière des lacunes persistantes dans la prévention des risques professionnels.

Parmi les 35 recommandations qui ont été formulées par l’ANSES en 2016, aucune n’a été pleinement mise en œuvre.

Les recommandations de la CnDAspe

La CnDAspe propose de nouvelles recommandations afin de mieux protéger les travailleurs agricoles face aux produits phytopharmaceutiques. Il s'agit de :

Ne pas se reposer uniquement sur les EPI pour maîtriser les expositions professionnelles.

Prendre en compte le confort et la praticabilité des EPI dans différents contextes d’usage.

Inclure les avancées de la science académique dans l’évaluation des risques liés aux pesticides.

Valider les documents scientifiques et techniques conformes aux réglementations de l’Union européenne.

Assurer la transparence des données et des méthodologies utilisées pour évaluer les expositions professionnelles.

Mettre en place un suivi rigoureux de ces recommandations.

Une urgence sanitaire pour les travailleurs agricoles

Une indispensable réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques

Des lacunes graves dans la protection des travailleurs

Le constat de la commission confirme des lacunes graves dans la protection des travailleurs. La CFDT-Agri-Agro appelle donc à réduire drastiquement l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour protéger la santé des travailleurs agricoles.

En 2021, les chiffres sont préoccupants

650 demandes d’indemnisation ont été reçues par le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides de création récente.

178 demandes concernaient la reconnaissance de maladies professionnelles.

8 cas de malformations prénatales ont été signalés dans ce cadre.

Une position ferme de la CFDT-Agri-Agro

Agir rapidement

Pour la CFDT-Agri-Agro, aucune concession ne doit être faite au détriment de la santé des travailleurs agricoles. Il est temps d’agir rapidement pour réduire l’utilisation des pesticides et ainsi prévenir leurs effets néfastes pour la santé des travailleurs.

Pour en savoir plus :

Information de la MSA : [

Les pesticides et leurs risques : une préoccupation majeure

Des avis scientifiques inquiétants

La CFDT AGRI-AGRO a été alertée par des études scientifiques sur le manque d'efficacité des équipements de protection individuelle (EPI) dans l’application des produits phytopharmaceutiques. En 2022, elle a donc saisi la CnDAspe (Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement).

Son objectif est alors d'identifier les failles qui ont empêché la réduction des risques d'exposition aux pesticides pour les travailleurs agricoles.

Un rapport accablant de la CnDAspe : quelles recommandations ?

L'avis de la CnDAspe

En avril dernier, la CnDAspe a publié son avis. Ce rapport met en lumière des lacunes persistantes dans la prévention des risques professionnels.

Parmi les 35 recommandations qui ont été formulées par l’ANSES en 2016, aucune n’a été pleinement mise en œuvre.

Les recommandations de la CnDAspe

La CnDAspe propose de nouvelles recommandations afin de mieux protéger les travailleurs agricoles face aux produits phytopharmaceutiques. Il s'agit de :

Ne pas se reposer uniquement sur les EPI pour maîtriser les expositions professionnelles.

Prendre en compte le confort et la praticabilité des EPI dans différents contextes d’usage.

Inclure les avancées de la science académique dans l’évaluation des risques liés aux pesticides.

Valider les documents scientifiques et techniques conformes aux réglementations de l’Union européenne.

Assurer la transparence des données et des méthodologies utilisées pour évaluer les expositions professionnelles.

Mettre en place un suivi rigoureux de ces recommandations.

Une urgence sanitaire pour les travailleurs agricoles

Une indispensable réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques

Des lacunes graves dans la protection des travailleurs

Le constat de la commission confirme des lacunes graves dans la protection des travailleurs. La CFDT-Agri-Agro appelle donc à réduire drastiquement l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour protéger la santé des travailleurs agricoles.

En 2021, les chiffres sont préoccupants

650 demandes d’indemnisation ont été reçues par le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides de création récente.

178 demandes concernaient la reconnaissance de maladies professionnelles.

8 cas de malformations prénatales ont été signalés dans ce cadre.

Une position ferme de la CFDT-Agri-Agro

Agir rapidement

Pour la CFDT-Agri-Agro, aucune concession ne doit être faite au détriment de la santé des travailleurs agricoles. Il est temps d’agir rapidement pour réduire l’utilisation des pesticides et ainsi prévenir leurs effets néfastes pour la santé des travailleurs.

Pour en savoir plus :

Information de la MSA : [ 1. La retraite: Qu'est-ce qui a été modifié ?

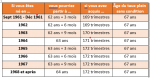

À la suite de la dernière réforme des retraites, le nombre de trimestres nécessaires pour percevoir sa retraite à taux plein a été modifié, ainsi que l’âge légal de départ.

Nous partageons la déception de toutes celles et ceux qui se sont battus contre cette réforme injuste. Désormais, la loi s’applique néanmoins et voici ce dont il retourne :

1.Votre retraite est composée de 3 niveaux :

Le régime de base (MSA ou CPAM), le régime complémentaire (Agirc-Arrco) et pour certaines branches, un régime supplémentaire (production agricole CUMA, EDT et paysage, accords négociés par la CFDT Agri Agro)

Retraite de Base ( Sécurité sociale )

Il est conseillé de prendre rendez-vous avec votre régime de base MSA ou CPAM au moins 6 mois avant votre date théorique de départ ou avant si vous pensez pouvoir bénéficier d’un départ plutôt dû à une carrière longue.

Retraite complémentaire ( Agirc-Arrco )

Pour toute question, information sur la retraite complémentaire, le salarié agricole peut appeler le 09.73.88.88.88 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (prix d’un appel local non surtaxé) ou se connecter sur https://www.groupagrica.com. Tout salarié peut obtenir des informations sur le site https://www.agirc-arrco.fr.

Retraite supplémentaire ( Production agricole, CUMA, ETARF, Paysages )

La liquidation de cette retraite supplémentaire peut s’effectuer en même temps que la retraite complémentaire ou après celle-ci.

Pour toute question, information sur la retraite supplémentaire le salarié agricole peut appeler le 01 71 21 19 19 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou se connecter sur https://www.groupagrica.com/

2. Comment ouvrir son compte de retraite ?

Nous vous invitons à ouvrir votre compte sur www.info-retraite.fr

Il vous apportera des réponses plus précises suivant votre situation. Vous pourrez aussi vérifier votre carrière, apporter des justificatifs sur des périodes non validées et avoir un montant estimatif de votre future retraite.

3. Est-il possible de cumuler sa pension de retraite avec un revenu du travail ?

Pour augmenter vos ressources une fois à la retraite, il vous sera possible de poursuivre une activité professionnelle, sous certaines conditions, grâce au cumul emploi-retraite. Ce dispositif permet à tout retraité de reprendre une activité rémunérée après avoir

1. La retraite: Qu'est-ce qui a été modifié ?

À la suite de la dernière réforme des retraites, le nombre de trimestres nécessaires pour percevoir sa retraite à taux plein a été modifié, ainsi que l’âge légal de départ.

Nous partageons la déception de toutes celles et ceux qui se sont battus contre cette réforme injuste. Désormais, la loi s’applique néanmoins et voici ce dont il retourne :

1.Votre retraite est composée de 3 niveaux :

Le régime de base (MSA ou CPAM), le régime complémentaire (Agirc-Arrco) et pour certaines branches, un régime supplémentaire (production agricole CUMA, EDT et paysage, accords négociés par la CFDT Agri Agro)

Retraite de Base ( Sécurité sociale )

Il est conseillé de prendre rendez-vous avec votre régime de base MSA ou CPAM au moins 6 mois avant votre date théorique de départ ou avant si vous pensez pouvoir bénéficier d’un départ plutôt dû à une carrière longue.

Retraite complémentaire ( Agirc-Arrco )

Pour toute question, information sur la retraite complémentaire, le salarié agricole peut appeler le 09.73.88.88.88 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (prix d’un appel local non surtaxé) ou se connecter sur https://www.groupagrica.com. Tout salarié peut obtenir des informations sur le site https://www.agirc-arrco.fr.

Retraite supplémentaire ( Production agricole, CUMA, ETARF, Paysages )

La liquidation de cette retraite supplémentaire peut s’effectuer en même temps que la retraite complémentaire ou après celle-ci.

Pour toute question, information sur la retraite supplémentaire le salarié agricole peut appeler le 01 71 21 19 19 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou se connecter sur https://www.groupagrica.com/

2. Comment ouvrir son compte de retraite ?

Nous vous invitons à ouvrir votre compte sur www.info-retraite.fr

Il vous apportera des réponses plus précises suivant votre situation. Vous pourrez aussi vérifier votre carrière, apporter des justificatifs sur des périodes non validées et avoir un montant estimatif de votre future retraite.

3. Est-il possible de cumuler sa pension de retraite avec un revenu du travail ?

Pour augmenter vos ressources une fois à la retraite, il vous sera possible de poursuivre une activité professionnelle, sous certaines conditions, grâce au cumul emploi-retraite. Ce dispositif permet à tout retraité de reprendre une activité rémunérée après avoir